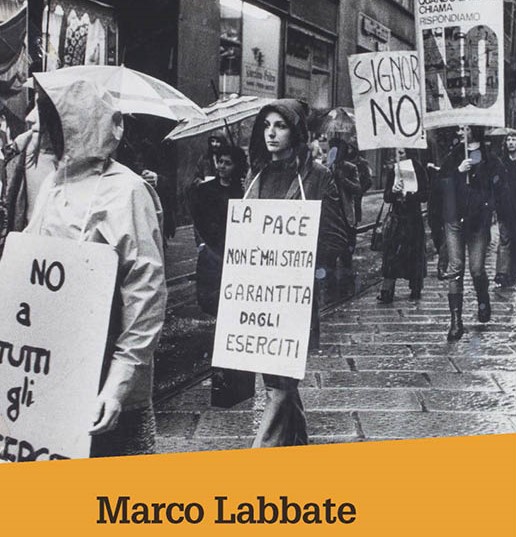

Marco Labbate, assegnista di storia contemporanea dell’Università di Urbino, già autore di Un’altra patria. L’obiezione di coscienza nell’Italia repubblicana (Pacini, 2020), ritorna sul tema a lui caro, con un libro il cui titolo trae spunto da una frase pronunciata da Andrea Costa alla Camera dei Deputati nel 1887, in un discorso contro il Colonialismo.

Il Tribunale Militare di Via Montevecchio

Dopo aver citato nell’introduzione due obiettori durante la Prima guerra mondiale, provenienti entrambi dalla provincia di Torino: “Uno, Remigio Cuminetti, metalmeccanico, nato nei pressi di Pinerolo, era un testimone di Geova, il gruppo che in assoluto avrebbe dato il contributo più alto, in termini numerici, all’obiezione di coscienza italiana. Il secondo, Alberto Long,

avventista di Torre Pellice” 3 , l’autore si concentra sul capoluogo, città protagonista della storia dell’obiezione per i numerosi processi celebrati presso il Tribunale Militare di Via Montevecchio.

La narrazione comincia il 30 agosto del 1949, con il processo a Pietro Pinna, il primo obiettore di coscienza per motivi non religiosi dell’Italia repubblicana. Il capitolo riguardante “Il caso Pinna” contiene una dettagliata analisi storico-sociologica ricca di particolari di cronaca inediti, contestualizzati nei primi anni del secondo dopoguerra. Una vera propria Anatomia di un

processo nel quale intervennero, fra altri, Aldo Capitini e l’onorevole Umberto Calosso; quest’ultimo addirittura come testimone a difesa sul “terreno umano e morale”. Il capitolo si chiude con una citazione di Umberto Marzocchi: “I giovani obiettori di coscienza «Ci danno un chiaro esempio di volersi opporre praticamente a non farsi strumenti di morte»”, parole non facili da comprendere nel 1950.

Il movimento in difesa dell’obiezione

Il capitolo riguardante “I primi passi dell’obiezione di coscienza a Torino” è la storia del movimento in difesa dell’obiezione, nato nel 1949, che ebbe le sue figure di spicco nel giornalista e poeta Guido Ceronetti, il filosofo Norberto Bobbio, il pacifista Domenico Sereno Regis; cui si aggiunse l’avvocato Bruno Segre, difensore di Pietro Pinna e dei testimoni di Geova dal 1956 in poi. Dopo i primi pionieristici inizi, il movimento ebbe momenti di affievolimento.

Come già relazionato in un intervento al convegno “Preferirei di no. Storia, voci e prospettive dell’obiezione di coscienza al servizio militare tra l’Italia e Torino a cinquant’anni dalla legge 772”, tenutosi presso il Centro Studi Sereno Regis il 7 e 8 ottobre 2022, l’autore rileva che vi fu, comunque, sempre un filo conduttore che ne tenne in vita l’operato: la presenza dei testimoni di Geova con un flusso ininterrotto. Il movimento si riprendeva, con manifestazioni e articoli sul periodico L’Incontro diretto dall’avvocato Segre, ogni qualvolta avveniva un nuovo processo presso il Tribunale Militare di Torino. (Dal secondo

dopoguerra agli inizi degli anni novanta, 466 furono i provvedimenti per obiezione riguardante Testimoni, radicati

in Torino e provincia, ndr). In sostanza: ‘L’obiettore continuava a esistere perché esistevano i testimoni di Geova’ e con esso il movimento in difesa dell’obiezione.

Le chiese

Il libro non manca di citare i forti dibattiti all’interno della chiesa Valdese verso la posizione da assumere nei confronti dell’obiezione di coscienza al servizio militare e i tentennamenti della Chiesa cattolica, fra sostenitori e detrattori, che vide il suo primo obiettore solo agli inizi degli anni Sessanta.

Di particolare interesse culturale è il racconto riguardante Un film censurato, il Non uccidere, del regista francese Claude Autant-Lara, coraggiosamente proiettato dall’avvocato Segre alla Galleria d’arte moderna di Torino nel 1961. La pellicola, vietata in Italia della Commissione per la revisione cinematografica, era la sceneggiatura di un fatto realmente accaduto: la condanna, da parte di un tribunale francese, di un obiettore di coscienza e la contemporanea assoluzione di un

seminarista tedesco, colpevole di aver obbedito all’ordine dei suoi superiori di sopprimere un partigiano disarmato.

Legge 772 del 1972

In Un’altra patria. L’obiezione di coscienza nell’Italia repubblicana, l’autore si era fermato alla Legge 772 del 1972: «Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza». Il progetto, elaborato dal parlamentare Giovanni Marcora, era rivolto agli “obbligati alla leva” e concepito per “soddisfare l’obbligo del servizio militare”. (Art. 1) Com’era prevedibile, i testimoni di Geova non la accolsero perché non in linea con i princìpi di assoluta neutralità alla base della loro personalissima obiezione. Con Non un uomo né un soldo. Obiezione e servizio civile a Torino, l’autore va oltre con il capitolo conclusivo “Dopo la legge”, o la normativa che non pose fine ai processi di coloro che, come i testimoni di Geova, desideravano essere esentati e non di “soddisfare l’obbligo del servizio militare” con un servizio pur non armato ma sempre soggetto a tale ordinamento.

Nel ventennio Settanta e Novanta, oltre 14mila testimoni di Geova, quasi il 95 per cento dei giovani obiettori processati condannati dai tribunali militari, accumularono un totale complessivo di oltre 10mila anni di carcere; il che significa che la maggior parte delle condanne per obiezione di coscienza giunse, in silenzio, dopo la legge. La questione si chiuse definitivamente solo l’8 luglio 1998, con la Legge n. 230. La nuova normativa, prevedendo un servizio civile “diverso per natura e autonomo dal servizio militare”, colmò le lacune della 772 4.

In conclusione

Non un uomo né un soldo è un libro di storia contemporanea che trascende la storia. Ricco di fatti di cronaca e di particolari inediti, inseriti in modo dinamico in un contesto sociale di oltre un trentennio che ha incluso il Sessantotto, ne fanno un’opera di narrativa a tutti gli effetti. Come il precedente, anche questo di Labbate un libro di storia vera avvincente come un romanzo.

4 Dopo tale provvedimento legislativo, l’unica questione che rimaneva ancora aperta riguardava la menzione sul

Certificato penale degli obiettori condannati a suo tempo per un reato che l’abolizione della leva obbligatoria aveva

derubricato. La Corte di Cassazione Prima Sezione Penale con sentenza n. 7628 del 24 gennaio 2006, stabilì che con

l’entrata in vigore della Legge n. 226 del 2004, di fatto, era abrogato il reato di “rifiuto di prestare il servizio militare”.

Pertanto era possibile – e lo è tuttora – ottenere la “cancellazione” dell’eventuale condanna intervenuta in precedenza.

Lo studio torinese dell’avv. Marzio Pontone, storico difensore degli obiettori di coscienza, ha avviato dal 2006 una serie

d’istanze di cancellazione, tutte condotte a buon fine, che hanno eliminato il reato dal Certificato penale, a uso pubblico,

degli ex obiettori patrocinati. (Si veda “Cancellata la leva disertori e renitenti non sono più colpevoli. Prima sentenza

della corte d’appello di Torino”, La Stampa, 3 luglio 2006).